吴中旅游给力“中华文化游”主题年

江南文化体验之旅

碧螺春茶文化

碧螺春茶的产地太湖洞庭东西山,相传是吴王夫差和西施的避暑胜地,历史悠久,其茶文化也源远流长,内容十分丰富。除了以上提到的外,还有不少有考证、鉴赏价值的诗词文章。

据《尔雅》记载“今茶字古作荼。......椒、蜀人作茶,吴人作茗。吴人以其叶为茗,是皆以茗与茶异。”说明在公元前2世纪以前的秦汉时期,吴就有茶的记载。

洞庭东、西山,是茶圣陆羽多次考察过的地方,诗僧皎然有一次拜访陆羽时,适逢其去东西山而不遇,留下了《访陆处士羽》诗一首:“太湖东西路,吴主古山前。所思不可见,归鸿自翩翩。何山尝春茗?何处弄春泉?莫是沧浪子,悠悠一钓船。”

洞庭东、西山也是唐代诗人皮日休(834-883年)和陆龟蒙(?—约881年)(人称皮陆)经常唱和的地方。皮日休在《崦里》(崦里,地名,在西洞庭山。)一诗中写道:“几家傍潭洞,孤戍当林岭;罢钓时煮菱,停(巢)或焙茗。”陆龟蒙在游洞庭山时所作《茶坞》诗(《奉和袭美茶具十咏》之一。袭美,皮日休字。)赞道:“茗地曲隈回,野行多缭绕。向阳就中密,背涧差还少。遥盘云鬓慢,乱簇香篝小。何处好幽期,满岩春露晓。” 宋代诗人苏舜钦(字子美)到西山水月坞,水月庵僧曾将焙制的小青茶供其饮用,苏饮茶后写过《三访上庵》诗,赞此好茶。这种茶后为贡茶。明代因苏州虎丘、天池两大名茶相继出现,有关洞庭东、西山名茶的记述还不多。

自清代起迄今,洞庭碧螺春茶蜚声中外,文人墨客,茶叶专家留下许多篇章。清代词人李药客盛赞碧螺春:“谁摘碧天色,点人小龙团,太湖万顷水,渲染几经年。”......龙井洁,武夷润,岕山鲜。瓷瓯银碗同涤,三美一齐兼。”清代郑光祖在《一斑录杂述》(1839年)中描述:“茶贵新鲜,则色、香、味俱备。色贵绿;香贵清;味贵涩而甘。吸茗可以祛腥腻、润喉咙。不必希卢陆高风,而齿颊饶有韵趣。浙地以龙井之莲心芽,苏郡以洞庭山之碧螺春,均已名世。”

为了发展碧螺春茶产业、壮大茶经济、弘扬茶文化、推动环太湖旅游经济发展,碧螺春原产地苏州市吴中区都将举办洞庭(山)碧螺春茶文化旅游节。2002年以来,吴中区区先后举办了“碧螺春茶第一锅竞拍”、“炒茶能手擂台赛”、“碧螺春茶品牌赛”等系列活动,取得了良好的社会和经济效益。

每年中国·苏州吴中洞庭(山)碧螺春茶文化旅游节大致于3月22日至4月下旬举行。期间苏州吴中区将开展系列宣传促销活动,邀请市民和游客参与到采茶、拣茶、炒茶的农事乐趣中,品位碧螺春茶高雅意境,感受吴中山水人文魅力。

水乡服饰文化

甪直妇女的传统服饰是很有水乡特色的,以梳髻髻头、扎包头巾、穿拼接衫、拼档裤、束裾裙、着绣花鞋而出名,这种着传统服饰妇女站在人群里既亮丽又显眼,被城里人戏称为“苏州的少数民族”。

甪直农村妇女的传统服饰,很富有甪直特色的水乡风格。甪直的农村妇女,她们历来以梳髻髻头、扎包头巾、穿拼接衫、拼档裤、束裾裙、着绣花鞋为主要特征的传统服饰。甪直农村妇女上苏州、去上海特别的显眼,被城里人称之谓“苏州的少数民族”。至今甪直地区仍保留着江南水乡妇女传统特色的民族服装。尤其是该镇西部地区40岁以上的妇女仍很流行,在镇上每天都能看到穿着这些传统服装的妇女上街赶集,这也是水乡古镇的一道亮丽的风景线。

说起甪直水乡妇女服饰,可以追溯到5500年前稻作农业经济时期。它主要分布在苏州古城以东甪直为中心的吴地水网地区,其中以甪直镇的水乡妇女服饰最为亮丽,堪称代表。那群梳髻髻头、扎包头巾、穿拼接衫、束裾裙、着绣花鞋的角直水乡妇女,所有这些传统服饰在这些摇橹的“船娘”身上得以延续。

如今,甪直的水乡服饰已经超越了最初的意义,演变成一种民俗文化,被列为中国第一批国家级非物质文化遗产代表作,已成为诠释甪直水乡特色和水乡文化的重要符号,这两年知名度非常高,曾三度进京表演。

孙子兵法文化

被誉为“苏州第一山”的穹窿山以一部彪炳千秋的《孙子兵法》饮誉海内外,苏州穹窿山每年都会举办“中国苏州穹窿山孙子兵法文化旅游节”。活动期间景区将通过精心安排的乾隆御驾祈福演出、孙武与《孙子兵法》评弹表演等系列活动,让游客在亲身参与中,更直观和深入地了解兵家文化,感受穹窿山的生态和人文魅力。

作为国家4A级景区的穹窿山不仅是太湖边有名的国家森林公园,也是一座集兵法、佛道两教文化于一体的典型文化景观。为留存历史的痕迹,穹窿山上现有孙武苑、朱买臣读书台、上真观、宁邦寺、洞天福地、御湖景观等景点。其中,位于茅蓬坞的孙武苑也因2520年前,兵圣孙武隐居于此著成了《孙子兵法》而成为景区人气最高、名气最大的人文景观。

据苏州市吴中区穹窿山风景管理区管委会负责人介绍,下一步穹窿山景区将更深层次挖掘景区多元化的文化内涵,打响“兵学文化”,“宗教文化”、“生态文化”、“人文文化”四大文化品牌,不断挖掘孙子兵法的现实价值,更加直观地向游客全方位展示孙子兵法文化精髓。

苏州东山,又名洞庭东山,位于苏州城西南23.5公里处,它是延伸于太湖中的一个半岛,三面环水,万顷湖光连天,渔帆鸥影点点。全镇总面积96.6平方公里,现有常住人口五万三千余人。境内自然风光秀丽,物产丰富。春天,百花盛开,万紫千红,茶芽滴翠;端阳佳节时,枇杷林披翠挂黄,杨梅树枝茂茁壮;秋天,漫山遍野的桔林,远看万绿丛中点点红,近看累累硕果树弯腰。在这著名的自然风景区内,青山如壁,林木茂密,泛舟湖中,令人乐而忘返。

东山民俗风情节

作为集中展示东山历史文化、民俗风情和山水资源的重要载体,东山民俗风情旅游节以鲜明的地域特色和丰富的文化内涵,已成功连续举办了多届。东山民俗风情节在每年的10月初开始,并逐步成为具有广泛影响力的品牌旅游盛会。

东山民俗风情旅游节开幕式上,人气最旺的当属台阁表演,16只精彩绝伦的台阁表演将观众的热情推向沸点。随着一阵阵锣鼓响起,一只只台阁鱼贯而上。一只只台阁像一只只小舞台,表演着群众喜闻乐见的戏剧故事,“武松打店”、“水漫金山”、“吕布戏貂蝉”、“珍珠塔”、“梁山伯与祝英台”……上面的女孩一只脚踏在道具上,一只脚悬空,飘然自如;下面的男孩立在一个1米见方的特制木质空座子上,惊得现场的观众拍手称好。台阁旁边还站着许多手拿布缠长竿的人,他们一边护卫台上的小演员,一边用长竿将瓜果等零食叉给孩子,拿到食物奖励的孩子表演得更加卖力,调皮的孩子还把零食抛向人群。

台阁是苏州东山独特的民间艺术,起源于宋代,盛行于清代康熙年间,已有八百多年历史,是一种以高空杂技表演为主的古老剧艺。每一只抬阁都是一幕传统戏曲,主要小演员和道具两大部分组成,既像演戏,又似耍杂技,甚是好看。每年清明前后,东山镇村村都要出一次台阁,俗称“三月会”,用以祈祷风调雨顺、五谷丰登,被誉为江南民俗艺术库中的一枝奇葩。2009年,东山台阁被列入江苏省非物质文化遗产保护名录。

太湖赏梅文化

苏州太湖梅花节从1997年开始举办,到2010年已经是第十四届。梅花节是苏城早春第一大旅游节庆,也是苏州太湖国家旅游度假区最具影响力及品牌效应的旅游节庆。

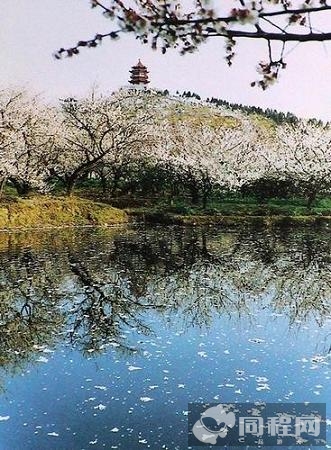

太湖梅花节一般以林屋梅海和光福香雪海为两大赏梅区,其中林屋梅海为中国最大赏梅基地,是中国梅文化活动中心,驾浮阁为赏梅最佳处;光福香雪海赏梅历史最为悠久,文化底蕴最为深厚,享有“香雪梅花甲天下”之誉,乾隆皇帝曾六度赴香雪海赏梅踏春。

香雪海梅花

梅为百花之首,“一树独开天下春”。每年春节过后,全国很多地方都有探梅的习俗,江浙一带尤为盛行,几乎每个城市都有自己的探梅胜地,如杭州的灵峰和超山,南京的梅花山,无锡的梅园。其中最著名、历史最悠久的,当推苏州光福香雪海。

光福位于苏州西南约三十公里的太湖之滨,属半岛地形,向称山水灵窟。穹窿、邓尉、西碛诸山,绵延起伏,太湖七十二峰,近半在光福。日照充足,气候温润,得天独厚的自然条件,极适宜梅树生长。自古以来,居民以种梅为业,“种梅如种谷”。可以说无山无梅,而 以邓尉山西面的香雪海和南面的玄墓山最盛。梅花品种繁多,以千叶重瓣白梅为主,红梅、绿梅、紫梅、墨梅等,应有尽有。花开时漫山遍野,回环数十里,花光映照,暗香浮动,仿佛身临香国仙境。

光福探梅由来已久。唐朝的陆龟蒙、宋朝的范成大、元朝的倪云林,都曾徜徉光福山水花木之间,留下了许多吟咏佳作。范成大的《梅谱》,可说是宋代光福梅花的写照。从明朝开始,随着苏州经济文化的繁荣,光福梅花渐成规模,而光福探梅,也成为东南名士的风雅之举。从明初的高启,到王宠、王鏊、袁宏道、申时行、王世贞、归庄,再到明末的吴梅村、钱谦益等,一时人物,鲜有未到光福探梅者。文徵明曾这样描写探梅见闻:“玉梅万枝,与松竹杂植。冬夏之交,花香树色,蔚然秀茂,而断崖残雪,上下辉映,波光渺瀰,一目万顷,洞庭诸山,宛在几席,真人间绝境也。”梅花以山水而增色,山水因梅花而生辉。

到了清朝,康熙和乾隆南巡时,前后共有九次都到光福探梅,并留下了许多御制诗文。江苏巡抚,也是著名诗人的宋荦,有感于花光如雪,流溢似海,遂题名“香雪海”,刻于岩崖。一代词人朱彝尊对光福梅花之爱几近于狂:“安得太湖三万六千顷,化为一碧葡萄浆,供我大醉三万六千觞,醉死便葬梅花傍。”龚自珍“病梅馆记”中“苏州之邓尉”,即指光福邓尉山。甚至在《红楼梦》第四十一回《栊翠庵茶品梅花雪 怡红院劫遇母蝗虫》,也写到了光福的梅花。光福探梅极一时之盛,“香雪海”名动天下。从此,探梅由名士雅好演变为地方风俗。《清嘉录》记载了当年的盛况: “暖风入林,玄墓梅花吐蕊,迤逦至香雪海,红英绿萼,相间万重。郡人舣舟虎山桥畔,袱被遨游,夜以继日。”

西山梅花

另外,洞庭西山林屋洞的“林屋梅海”也是苏州吴中很具代表的赏梅佳境。每年的早春时节,一进入西山岛,沿途湖畔山岗,漫山遍野的梅花竞相开放,雪白一片,人入林中,如同进入花的海洋,每年的农历正月十五至二月二十为赏梅的最佳时节,为了将丰富的梅文化资源推向市场,承袭发展江南早春探梅、赏梅的习俗,届时,登临林屋山,放眼望去山下近3000多亩的梅海,白浪翻滚,凝若积雪,蔚为壮观。“林屋梅海”已成为吴中一大新的胜景和全国最大的赏梅及梅文化活动基地。

太湖渔家文化

在原生态似乎离现代人渐行渐远的时代,中国最大的内陆渔港太湖,却至今还保留着近千艘古渔船,并依旧传承着原汁原味的水上船俗文化和渔家文化。淳朴的渔民们身着祖辈那时的渔家服饰,传唱着悠扬的渔歌小调,保留在渔船上办婚丧喜事的民风习俗。而每年的开捕节,是寓意丰收的时节,也是太湖里最热闹的时候。数百艘渔船千帆齐发、竞逐太湖,兴奋的渔民们在太湖里举办沿袭了千年,神秘而悠久的太湖渔民祭祀大典。

太湖的渔业发展史可追溯至五千年前的石器时代,历史悠久。太湖渔民千百年来靠湖为生,浩渺的太湖带给这里的人们丰饶的物产,养育了太湖边世代的子民。太湖渔民因此珍惜3每一次从太湖里的收获,也自然更衷情于在太湖生活的始祖的信仰。每当出湖捕鱼前,太湖渔民通常要举行请神及会餐活动,即“做公堂”,祈求神灵保佑人口平安、满载而归。而每年二、三月份,太湖渔民还会带着全猪全羊、鸡、鱼,去太湖中的昂山(平台山)上禹王庙斋戒禹王神,并且请戏班子演戏酬谢神灵保佑。

太湖渔民崇拜的神灵有水神、湖神,但为什么他们唯独特别崇拜禹王?这是因为传说禹王是主管太湖及湖中水产的神灵,湖中只有依托了禹王的神力才能够风平浪静。虽然这个传说无从考究,渔民们或许只是寄托对大禹的哀思,但这不仅是他们对太湖的一种感恩,更是对来年“风调雨顺,国泰民安”的祈祷与憧憬。

每年这个季节,禁渔半年之久的太湖便再次沸腾起来,渔民放下手中的活计,聚在这里,守望他们一年之中最宏大的盛事——公祭大禹王。直到今天,每年渔民开捕之前,这个习俗仍然保留着。

在以前,这样的祭祀大典都是渔民们自发举办的。直到2005年,度假区才将渔民的自发仪式上升为一个开捕文化的盛大典礼,并集文化、旅游、经贸活动于一体,赋予其丰富的文化内涵和鲜明的渔乡特色。到今年已是第五届了。传统的祭祀仪式表达了渔民出船平安的祝愿,有效地保存了这些特色浓郁的渔俗文化;锣鼓齐鸣、千帆竞发的开渔盛况更是每年吸引来自全国的数十万游客,不仅为度假区的发展注入了文化活力,也有力地推动了旅游产业的发展,并因此引起人们更多的关注。

东山镇简介

东山镇是全国环境优美乡镇、江苏省历史文化名镇和江苏重点中心镇,是国务院首批公布的国家级重点风景名胜区太湖风景区十三大景区之一。

东山镇以其湖山秀美,花果成林的自然景观特色及民风淳厚、古宅名园众多的江南古镇、古村而著称,是太湖风景名胜区的沿湖重点景区。东山镇自然风观,得天独厚;名胜古迹,星罗棋布;人文景观丰富,文化底蕴深厚,被誉为“天堂中的天堂,花园中的花园”。

光福镇简介

吴中区光福镇具有2500多年的悠久历史,位于苏州市古城西南28公里的太湖之滨,南邻太湖区,西邻太湖、北通长江,光福自有“湖光山色,洞天福地”之美称,有丰富的自然资源,享有“鱼米之乡”,“四季有果”之美称;光福是传统工艺之乡 ,苏绣的发源地之一,精湛的雕刻工艺巧夺天工;光福人文景观,名胜古迹密集,吴文化内涵深厚,形成了多层次的旅游专线,是国家太湖名胜风景区之一。

金庭镇简介

金庭镇即原来的西山镇(2007年6月更名),是太湖东南部的一个由岛屿组成的建置乡镇,位于苏州市吴中区西南端,距苏州古城区40公里。全镇辖境包括西山岛及周围26个太湖小岛,镇域总面积82平方公里。其中西山岛南北长11公里,东西宽15公里,面积为80平方公里,是中国内湖第一大岛。全镇现设11个行政村、1个社区居委会,常住人口4.5万。

金庭镇现为太湖国家风景名胜区4A级景区、国家森林公园、国家地质公园、国家现代农业示范园区、全国环境优美乡镇、全国小城镇综合改革试点、江苏省历史文化名镇。

甪直古镇简介

甪直,一个难识的地名,一片难忘的水乡。甪直古镇为国家AAAA级旅游风景区,中国历史文化名镇,通过“国家优美小城镇”省级调研,被列入世界文化遗产预备名单,获联合国教科文保护古镇杰出成就奖。

古镇甪直被费孝通先生誉为“神州水乡第一镇”, 拥有2500多年的历史,镇内小桥流水,古宅深巷,人文荟萃,文化积淀深厚。

陆巷古村简介

陆巷古村是明代正德年间宰相王鏊的故里,是全国首批历史文化名村,被誉为“太湖第一古村”。王鏊曾连捷解元、会元、探花,其门人唐伯虎称他为“海内文章第一,山中宰相无双”。王鏊母亲姓陆,其村因此得名。

陆巷古村源于南宋,距今逾千年,是一座保存较为完整的明清古村落,村中有明代老街、三元牌楼,各种厅堂鳞次栉比。陆巷古村名人辈出,被誉进士摇篮、教授之乡。村北的寒谷山、低而秀丽,每当夕阳西下。一轮红日缓缓西沉,红火闪耀,无比壮观。

明月湾古村

明月湾位于太湖西山岛南端,为中国历史文化名村、全国农业旅游示范点,因2500多年前的春秋时期吴王夫差、美女西施在此赏月而得名。

明月湾历史遗存丰富多采,数千米长的石板街、千年树龄的古香樟,以及黄氏宗祠、敦伦堂、礼和堂、裕耕堂、邓氏宗祠、古码头、明月寺等多处明清建筑,是江南水乡农耕文明世代传承的生动再现。

木渎古镇

木渎位于苏州城西,太湖之滨,是江南著名古镇。境内风光秀丽,物产丰饶,又恰在天平、灵岩、狮山、七子等吴中名山环抱之中,故有“聚宝盆”之称。

木渎是与苏州城同龄的水乡古镇。相传春秋末年,吴越纷争,越国战败,越王勾践施用“美人计”,献美女西施于吴王。吴王夫差专宠西施,特地为她在秀逸的灵岩山顶建造馆娃宫,又在紫石山增筑姑苏台,“三年聚材,五年乃成”,源源而来的木材堵塞了山下的河流港渎,“木塞于渎”,木渎之名便由此而来。 2500 多年的悠久历史孕育了木渎灿烂的文化,自古以来,木渎人文荟萃,人才辈出,自北宋至清末,共出进士 25 人,举人 30 余人,其中状元 2 名,榜眼 1 名。著名人物有:北宋政治家、文学家范仲淹,清代著名诗人、诗选家沈德潜,清末启蒙思想家、政论家冯桂芬,以及近现代的刺绣皇后沈寿、台湾政要严家淦等等。

吴中国家文保单位

历史文化悠久的吴中区共有116处文保单位,其中国家级7处、省级16处、市级93处——2009年新公布市保25处,另有51处控保建筑。

国家级7处

序号 | 名 称 | 类 别 | 级别 | 时 代 | 管理部门 | |

1 | 保圣寺罗汉塑像 | 石刻及造像 | 国家级 | 唐—宋 | 甪直镇 | |

2 | 东 山 民 居 | 凝德堂 | 古建筑 | 国家级 | 明代 | 吴中区文管办 |

怀荫堂 | 古建筑 | 明代 | 吴中区文管办 | |||

明善堂 | 古建筑 | 明代 | 吴中区旅游发展公司 | |||

3 | 春在楼 | 古建筑 | 国家级 | 民国 | 国裕资产公司 | |

4 | 紫金庵罗汉塑像 | 石刻及造像 | 国家级 | 南宋 | 吴中区旅游发展公司 | |

5 | 轩辕宫正殿 | 古建筑 | 国家级 | 元代 | 吴中区旅游发展公司 | |

6 | 宝带桥 | 古建筑 | 国家级 | 明 | 城南街道 | |

7 | 寂鉴寺石殿 | 石刻造像 | 国家级 | 元代 | 吴中区旅游发展公司 | |

叶圣陶

叶圣陶(1894—1988),名绍钧,字秉臣,吴县人。现代作家、教育 家、出版家、社会活动家。

1912年苏州公立中学毕业后,叶圣陶到甪直吴县第五高等小学任教,并从事文学创作。后任《小说月报》、《妇女杂志》、《中学生》等刊物编辑。“五四”运动前,参加李大钊、鲁迅支持的“新潮社”。1921年,与茅盾、郑振铎等发起组织“文学研究会”,倡导“为人生”的文学观,发表许多反映人民痛苦生活和悲惨命运的论文、小说、散文、新诗、童话等。还与刘延陵、朱自清等创办了我国第一个诗刊《诗》,并出版了我国第一部童话集《稻草人》和小说集《隔膜》。1923年起,先后在商务印书馆、开明书店任编辑。“四一二”事变后,主编《小说月报》,编辑发表了许多反映大革命时代的作品。1928年创作长篇小说《倪焕之》。“九——八”事变后,叶圣陶全力投入救亡活动,参加发起成立“文艺界反帝抗日大联盟”。抗日战争期间,举家内迁四川,先后在中学、大学任教,曾主持开明书店编辑工作,参加发起成立“文艺界抗敌后援会”。1946年回到上海,担任中华全国文艺界协会总务部主任等职,参加爱国民主运动。1949年9月,出席中国人民政治协商会议第一届全体会议。建国后,历任中央人民政府出版总署副署长兼编审局局长、教育部副部长,以及叶圣陶执教旧址人大、政协等国家领导机构的重要职务。

叶圣陶主张教育因材施教,注重与生产劳动相结合。他呼吁全社会重视教育,尊重教师辛勤劳动,减轻学生负担,反对片面追求升学率。他为人谦和,谨言慎行,任文学编辑时,曾热情扶持茅盾、巴金等作家。1988年2月16日病逝于北京,骨灰归葬早年从事教育与文学创作的角直“五高”旧址,并辟叶圣陶纪念馆。

陆龟蒙

陆龟蒙(?—约881),字鲁望,号天随子,长洲县人,居甫里(今甪直 ),别号甫里先生、江湖散人等,晚唐文学家、诗人。陆龟蒙出身江南名望大族,后家道衰落。陆龟蒙曾任湖州、苏州刺史幕僚。后买地置宅退隐于甫里,一面赋诗撰文,一面从事农业生产。曾“有地数亩,有屋三十楹,有田奇十万步,有牛不减四十蹄,有耕夫百余指”。

陆龟蒙嗜茶,曾在宜兴顾渚山下,开辟茶园。他善诗,与著名诗人皮日休最友善,常互相唱和,同负盛名,时称“皮陆”。好藏书,家有藏书万卷,精于校雠。

陆龟蒙勤于著述,“虽幽忧疾痛,赀无十日计”,但著述“不少辍”。其诗多写闲适隐居生活,对当时社会黑暗、统治 者的腐朽作无情讽刺与揭露。诗作以写景咏物居多,风格清隽秀逸,时人给予很高评价,与温庭筠、李商隐相提并论。其散文成就尤高,多用比喻、寓言,借古讽今。有《甫里集》、《笠泽丛书》等诗文集传世。另有《耒耜经》一书,详细记载了犁、耙、铲等农具发明经过,以及制作、使用方法等经验,成为研究我国古代农业生产工具的重要文献。

在甪直古镇保圣寺旁有陆龟蒙墓,以及斗鸭池、清风亭等纪念性建筑。

沈 寿

沈寿(1874—1921),原名云芝,字雪君,晚号天香阁主人,吴县木渎人。近代刺绣艺术家、刺绣艺术教育家。

沈寿7岁随姐姐沈立一起学刺绣,8岁即绣成《鹦鹉图》。11岁后,学习文化。12岁绣成《秋雨月上图》,惊动长辈。不久便以刺绣闻名乡里。光绪十九年(1893),与浙江举人余觉结婚。婚后尽心刺绣,绣品已超过上海松江“顾绣”,士大夫们争相购藏。光绪二十五年(1899),随丈夫迁居上海。二十九年(1903)起创造仿真针法。次年十月,慈禧太后70寿辰,余觉将她的《无量寿佛》、《八仙上寿图》绣品送到北京,由载振代呈。慈禧特书“福”、“寿”两字分赐余觉夫妇(余觉得‘‘福’’),因此改名沈寿。随即商部奏请设立女子绣上科,十一月,奉派前往日本考察美术绣。翌年初回国后,任工商部(次年改名农工商部)绣工科总教习。光绪三十一年(1905)八月, 回到苏州创办福寿绣厂。

宣统元年(1909),南京举办南洋劝业会,沈寿奉令担任审查官。会上,沈寿展出了《意大利皇后像》。随后参加意大利都朗博览会,荣获一等奖,被授予“世界至大荣誉最高之卓越奖状”,意国皇赠子金质钻石表。又以《英女王维多利亚像》参加世界万国博览会,获得优等奖。一时名扬中外,被誉为“针神”。1912年,在天津创办自立绣工传习所。•实业家张謇担忧沈寿技艺不能流传,于1914年特创办南通女红传习所,聘沈寿为所长兼教习。翌年2月,美国为纪念巴拿马运河通航,在旧金山举行博览会。沈寿的《世界救主耶稣像》获博览会一等奖,声名远播,誉为“绣圣”。

1917年由其口述,张謇笔录,撰成《绣谱》5卷,开中国工艺专书之先。1920年10月南通绣织局落成,沈寿任局长。次年6月8日因病去世,年仅48岁。墓葬在南通黄泥山东南麓,碑上刻有张謇题写的“世界美术家吴县沈雪宦之墓”。其传世名作还有《牧羊图》、《观音像》、《美国女优倍克像》等。

孙 武

孙武(生卒年不详),字长卿,后人尊为孙子、孙武子,生活 年代与孔子同时期。春秋末期乐安(今山东广饶、惠民一带)人,古代著名军事家。

孙武原为齐国田完后裔,祖上因战功而赏赐采食乐安,并赐姓孙。因避战乱而逃奔吴国,隐居于吴国西部山里,一边研著兵书,一边观察吴国政治动向。后遇从楚国奔吴的

伍子胥,两人志趣相投,渐成至友。

当时,吴王阖闾正图霸业,思贤如渴。于是,伍子胥向吴王连续七次推荐孙武其人,吴王阖闾终于同意召见,孙武以兵法13篇相见。吴王阖闾看了孙武的兵法十分高兴,令他小试兵法于宫女。吴王阖闾见孙武能用兵,于是正式拜他为将军。孙武帮助吴国操练军队,战斗力得到空前加强。司马迁说,吴国“西破强楚,入郢;北威齐、晋,显名诸侯, 孙子与有力焉”。

孙武所著《孙子兵法》13篇,全面总结了春秋时期各国战争经验,深刻揭示了战略战术的一般规律,成为中华民族古代文化的瑰宝,公认为是古代最伟大的军事著作,被誉为“东方兵学圣典”,受到古今中外各界人士的推崇,世界不少国家都有译本,并广泛运用于军事、商业、体育等领域。国外盛赞:“孙子是古代第一个形成战略思想的伟大人物”。

孙武墓在今相城区元和镇陆墓境内。苏州太湖国家度假区蒋墩教场山,相传为当年孙武操练宫女和吴王拜将处,旧有二妃庙、二妃祠今穹窿茅蓬坞建有纪念性建筑“孙武苑”。

王 鏊

王鏊(1450—1524),字济之,号守溪,晚号拙叟,人称震泽先生。吴县洞庭东山陆巷村人。明代文学家、名臣。

王鏊从小聪颖异常,8岁能读经史,12岁能作诗。明成化十年(1474),王鏊在乡试中取得第一名“解元”。翌年,会试又取得第一名“会元”。一时盛名天下。历任侍讲学士、少詹事。正德元年(1506)擢吏部右侍郎、累进户部尚书、文渊阁大学士。次年,加少傅兼太子太傅。

王鏊一生为人正直,采用各种办法坚持与宦官势力作斗争。朝廷忠良尚宝卿崔睿等3人被刘瑾借故毒刑敲打几死,王鏊不顾个人安危,当刘瑾面斥责道:“士可杀,不可辱。”刘瑾千方百计杀逆己朝臣韩文、刘健、谢迁,因王鏊“前后力救得免”。刘瑾权倾内外,焦芳又一味奉迎,’气焰日益嚣张,王鏊于是愤然请求告老回乡。正德四年(1509),以武英殿大学士致仕。此后,朝廷大臣交相荐举,终不肯复出。

王鏊致仕回乡至逝世,家居共14年,“不治生产,惟看书著作为娱,旁无所好,兴致古澹,有悠然物外之趣”。他居官清廉,全无积蓄,被人称为“天下穷阁老”。他潜心学问,文章尔雅,议论精辟,使弘治、正德间文体为之一变。著有《震泽编》、《震泽集》、《震泽长语》、《震泽纪闻》、《姑苏志》等。逝世后,追封太傅,谥“文恪”。其故里陆巷有惠和堂及解元、会元、探花牌楼。墓在东山梁家山。

蒯 祥

蒯祥(1397—1481),字廷瑞,香山渔帆村人。明代初期建筑名家、北京宫城设计者。

蒯祥出身木匠世家,父亲蒯福就是名匠,明洪武年间曾参加南京明宫城的建筑营造。蒯祥从小聪明伶俐,心灵手巧,好学肯钻,能举一反三,有所创造,青年时便有“巧木匠”之称。

永乐十五年(1417),蒯祥和全国各地数以万计的优秀工匠被征召到北京,参加皇家宫城的营建。蒯祥接替父亲,担任“营缮所丞”(相当于现在的总设计师兼工程师),设计并直接指挥明宫城的营建工程。当时,蒯祥的建筑技艺已达到了炉火纯青、巧夺天工的程度,“永乐间,召建大内,凡殿阁楼榭,以至回廊曲宇,祥随手图之,无不称上意”(康熙《苏州府志》)。他精于尺度计算,又擅长榫卯技巧,还能双手握笔同时在一根柱子上绘双龙,“画成合之,双龙如一”,技艺娴熟,出神入化。’

正统年间,蒯祥又受命营建乾清宫、坤宁宫和重建故宫三大殿工程。据记载,“自正统以来,凡百营造,祥无不予”;“正统中,重作三殿及文武诸司,效劳尤多”。天顺末年,十三陵之一的裕陵兴建,蒯祥又被任命为这座地下宫殿的总设计师。由于他技艺高超,连皇帝也常呼他“蒯鲁班”。景泰七年(1456)丙子秋七月,蒯祥从太仆寺少卿升为工部侍郎,但仍督工匠,时人称蒯祥墓为“匠官”。成化时,蒯祥已是七八十岁的老人,但仍“执技供奉”,俸禄食从一品,并参加了承天门(即天安门)的建造。成化十七年(1481)三月,蒯祥在北京病逝。皇帝闻讯后,派人致哀,赠蒯祥祖父、父亲为侍郎,荫封两子,一为锦衣千户,一为国子监生,并将蒯祥当年的居住处、营造业的工匠都聚集的那条巷命名为“蒯侍郎胡同”。

伍子胥

伍子胥(?—前484),名员,字子胥,春秋时楚国人。

伍子胥出生于楚国贵族家庭,从小受到良好教育,史书称他“少好于文,长习于武”,有“文治邦国,武定天下”之才。公元前522年,伍子胥因父亲伍 奢、兄伍尚被楚平王追杀,而避难逃奔吴国。后结识吴公子光,并策划刺死吴王僚,帮助公子光夺得王位。阖闾任命他为“行人”,成为吴国重要谋臣。

伍子胥具有雄才大略,又深得吴王阖闾信任。为使吴国能内可守御,外可应敌,他首先建议吴王阖闾“先立城郭,设守备,实仓禀,治兵革”,并亲自受命选择吴国都城城址。他“相土尝水”、“象天法地”,最后选定今苏州古城的地址,合理规划,建造了阖闾大城。

吴王阖闾九年,吴王亲率伍子胥、孙武攻下楚国都城郢,于是伍子胥掘楚平王墓,鞭尸三百,报得杀父之仇。伍子胥帮助吴王西破强楚,北威齐晋,南服越人,吴国国力达到了鼎盛之势。

伍子胥对吴国事业忠心耿耿,吴王阉闾去世后,他扶助夫差即位,帮助夫差打败越国,他劝阻夫差与越讲和,并阻止夫差让勾践回国,谏劝夫差放弃攻打齐国而伐越。夫差听信伯喜否谗言,于公元前484年秋赐剑使伍子胥自刎,并将其尸放鸱夷革中,漂浮江上。

吴地人十分怀念这位吴国忠臣,并命名胥江、胥口、胥山等地名以示永久纪念,立祠庙祭祀。胥口镇旧有胥王庙和伍子胥墓。

吴中区非物质文化遗产代表性名录、传承人、示范基地

情况汇总

级别 | 项目名称 | 保护单位(联系人) |

国家级 | 甪直水乡妇女服饰 | 甪直文体中心(周民森) |

国家级 | 香山帮传统建筑营造技艺(世界文化遗产) | 胥口镇文体中心(刘春荣) 香山工坊(许建华) |

传承人 | ||

国家级薛福鑫 | ||

陆耀祖 | ||

苏州市级薛林根 | ||

杨根兴 | ||

顾建明 | ||

朱兴男 | ||

张喜平 | ||

郁文贤 | ||

国家级 | 光福核雕 | 光福文体中心(黄钰明) 香山街道文体中心(陈扬) |

传承人 | ||

国家级宋水官 | ||

江苏省级周建明 | ||

苏州市级陈素英 | ||

须培金 | ||

国家级 | 碧螺春制作技艺(绿茶制作技艺)(公示阶段) | 区碧螺春茶叶协会(季小平) 东山文体中心(夏连兴) 金庭文体中心(吴秋林) |

传承人 | ||

苏州市级施跃文 | ||

查恩春 | ||

张利忠 | ||

陈建荣 | ||

江苏 省级 | 金山石雕 | 金山石雕有限公司(何根金) 木渎镇文体中心(钱桂峰) |

传承人 | ||

江苏省级何根金 | ||

苏州市级吴福云 | ||

江苏 省级 | 藏书澄泥石刻 | 木渎镇文体中心(钱桂峰) |

传承人 | ||

苏州市级蔡金兴 | ||

江苏 省级 | 东山台阁 | 东山文体中心(夏连兴) |

苏州 市级 | 木渎堂名 | 木渎镇文体中心(钱桂峰) |

传承人 | ||

苏州市级顾再欣 | ||

苏州 市级 | 乾生元枣泥麻饼 制作技艺 | 木渎镇文体中心(钱桂峰) 苏州乾生元食品公司(郏勤) |

传承人 | ||

苏州市级郏勤 | ||

苏州 市级 | 苏州水乡木船 制作技艺 | 横泾街道文体中心(陈静娟) |

传承人 | ||

苏州市级苏明 | ||

苏州 市级 | 木渎石家鲃肺汤制作技艺(苏帮菜制作技艺) | 吴中区贸易局(唐劲松) 木渎石家饭店(居永泉) |

传承人 | ||

苏州市级居永泉 | ||

苏州 市级 | 苏州(吴中)评弹 | 吴中区评弹团(陆人民) |

吴中 区级 | 苏州(木渎)刺绣 | 木渎镇文体中心(钱桂峰) 姚建萍刺绣艺术馆(姚建萍) |

传承人 | ||

国家级姚建萍 | ||

吴中 区级 | 冲山佛雕 | 光福镇文体中心(黄钰明) |

吴中 区级 | 西山根艺 | 金庭镇文体中心(吴秋林) |

吴中 区级 | 穹窿山上真观庙会 | 吴中区旅游发展有限公司 (王显军) |

吴中 区级 | 光福圣恩寺庙会 | 光福镇文体中心(黄钰明) |

吴中 区级 | 平台山庙会 | 光福镇文体中心(黄钰明) |

吴中 区级 | 胥口外塘藤编 | 胥口镇文体中心(刘春荣) |

吴中 区级 | 甪直萝卜制作技艺 | 甪直文体中心(周民森) |

吴中 区级 | 邓尉探梅 | 光福镇文体中心(黄钰明) |

吴中 区级 | 吴氏疔疗 | 木渎镇文体中心(钱桂峰) 木渎吴氏疔科 (李永熙) |

吴中 区级 | 横泾烧酒制作技艺 | 临湖镇文体中心(金永恒) 吴中“天和元”酒厂(徐家荣) |

吴中 <strong |